投資と心理学に共通する要素、「曖昧性」。心理学者の櫃割 仁平(ひつわり じんぺい)さんと共に、その可能性と面白さを探究していきます。

先日、文系大学院生向けのキャリアイベントに登壇させていただきました。その中で「10年後、20年後のキャリアプラン」について、質問がありました。私の最初の答えは「決めていないし、分からない」というものでした。この大AI時代で、変化の加速度も大きくなっており、未来はますます不確実で曖昧なものになっていると思います。そのため、10年後以降のことはほとんど決めていないのは事実です。ただ、それだけだとあまりにも不親切なので、「どんな未来になっても楽しく研究できる準備をしている」といった話をさせていただきました。長期応援投資先を選ぶ時と同じように、どんな世界になったとしても大切なことのいくつかは変わらない可能性があるからです。例えば、研究テーマの話でいくと、私の研究テーマである「美意識」はいつも大切でしょう。

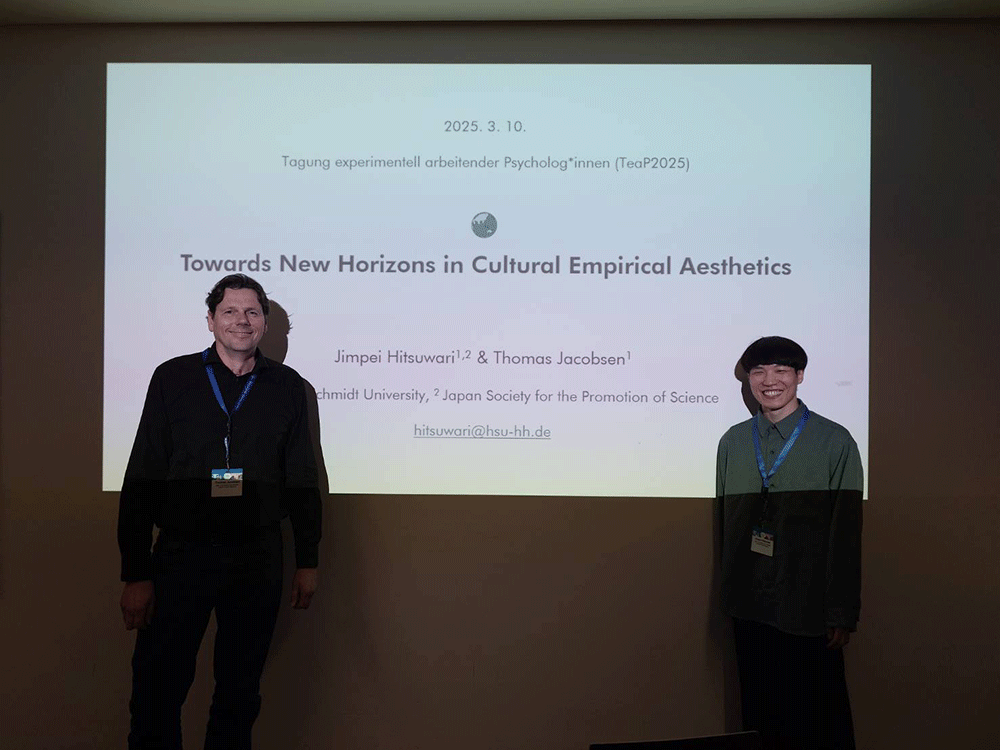

▲ 2025年3月、第67回ドイツ実験心理学会で、文化的な美的体験の研究を提唱する発表を行いました。

「やらなければいけないこと」が極端に減って、「何に心動くか」を軸に生活していくことになるとすれば、ますます重要になると言ってもいいかもしれません。サブでやっている「宗教」や「サウナ」の研究も、それぞれ普遍的な「なぜ生きているのかという問い」や「身体的な安らぎ」というテーマと紐づいており、やはり研究を続けていくと考えられます。

また、テーマだけでなく、研究方法も変わっていくことを前提にしています。ノーベル賞クラスの研究ができるAIがあと1~2年で生まれるという予想もあります※1。そのような世の中で、研究という営みの中に何が残っていくのでしょうか?現段階でも、統計的な解析を行うプログラムを作ることは人がやるよりもはるかに効率がよく、論文のような論理的な文章を書くことにも優れています。研究のスタートである「仮説を立てること」も人にしかできないという人はもうだいぶ減ってきたのではないかと思います。そんな中、私はAIによる変化が進んだ後でも、「新しい知を求める好奇心」とそれを「人と共有すること」はなくならないのではないかと思っています。そのために、狭義の研究者だけでなく、研究に興味のある人が集まるコミュニティも作りました※2。研究がそのように形を変える時(今も現在進行形で変わっています)、それは仕事ではなく、趣味に近いものになっているかもしれません。

今日は研究の未来に関する1つの可能性を書かせていただきました。同時に、研究以外のことに関しても不確実で曖昧な未来であることは変わりないと思いますので、少しでも参考になれば嬉しいです。

■引用文献

※1 https://www.anthropic.com/news/anthropic-s-recommendations-ostp-u-s-ai-action-plan

※2 https://aimaito-community.studio.site/

【研究顧問 櫃割 仁平】